青春筑梦盘州大地 实践赋能乡村振兴——院经济管理系暑期“三下乡”社会实践活动纪实

青春筑梦盘州大地 实践赋能乡村振兴——院经济管理系暑期“三下乡”社会实践活动纪实

七月的六盘水盘州市,群山叠翠间涌动着生机与活力。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导青年学生在社会实践中受教育、长才干、作贡献,贵州传媒职业学院经济管理系组织8名师生组成暑期“三下乡”社会实践队,于7月16日至20日走进盘州市,开展了一场以“探寻产业密码、播撒爱心种子、记录乡村变迁、传承红色基因”为主题的实践之旅。从刺梨产业园到乡村小学,从田间地头到文化场馆,实践队用脚步丈量基层大地,用镜头捕捉发展脉动,用行动诠释青年担当,在盘州大地上书写了一曲青春与时代同频共振的动人乐章。

解码刺梨产业链:从“山野珍果”到“致富金果”的产业革命

7月17日下午,实践队的首站,是位于盘州市胜境街道的贵仁科技开发有限公司胜镜庄园。车子刚驶入庄园,公司负责人王先生看见我们的到来无不欢喜地迎接我们,他作为本次的讲解员,带我们走进刺梨汁生产车间,现代化的生产线正有条不紊地运转。清洗区里,新鲜采摘的刺梨经过高压水流的反复冲洗,去除表面的绒毛和杂质;压榨车间内,全自动压榨机将刺梨果压制成浓稠的原汁,果皮和果渣则被输送到另一侧,将用于制作刺梨果脯和有机肥;发酵罐前,技术员正仔细监测着温度和酸碱度,“刺梨汁的发酵需要严格控制环境,这样才能保证口感和营养”;灌装线上,一瓶瓶贴着“胜镜庄园”标签的饮品快速完成封装,即将发往全国各地。我们问道:“制作刺梨汁的主要原料来自哪里?”讲解员回答说:“刺梨的原料主要来自贵州西部乌蒙山脉的种植基地,那里以低纬度、高海拔、长日照、大温差的气候条件著称,为公司提供了优质的刺梨原料”。

离开庄园时,夕阳为刺梨园镀上一层金色。队员们纷纷表示,这次探访让他们真切感受到了乡村特色产业的强大生命力,也明白了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。“小小的刺梨能撑起乡村振兴的大产业,背后是科技创新和模式创新的力量。”

情暖松河小学:一堂安全课与一份爱心的双向奔赴

7月18日上午,实践队来到鸡场平镇松河小学。为该校50余名小学生开展了一场别开生面的安全知识宣讲活动。操场上,2024级电子商务专业的周治涛同学正用生动的语言给孩子们上“安全防护课”。他通过用情景模拟的方式讲解防溺水知识:“如果看到有人落水,我们能不能自己跳下去救?”“不能!”孩子们异口同声地回答。“对,我们要大声呼救,寻找附近的大人,向其清晰说明情况以寻求帮助。

在交通安全环节中,队员们通过引导同学们识别交通信号灯,帮助他们直观理解“红灯停绿灯行”及“一停二看三通过”的交通规则。以及出校门时不能嬉戏打闹,要留意来往车辆,不可横穿马路要走斑马线。让同学们开开心心上学,安安全全放学。

家庭安全板块则关注的是电路安全,及电器安全使用规范。比如:不要因为好奇就将手插入插座孔,否则,容易引发触电风险;也不能私自使用大功率电器,更不能私自玩火。 通过这些规范的强调,确保孩子们能在家中安全快乐地成长。

发放爱心物资的环节更是让校园充满了暖意。实践队带来的有画笔、笔记本、文君套装等学习用品整齐地摆放在操场上,孩子们排着队领取属于自己的礼物。在实践队分发的途中,每个孩子都非常有礼貌的向队员们道谢。在欢声笑语中,实践队还告诉孩子们要好好学习,并祝愿他们能开心快乐地长大。

离开学校时,孩子们向实践队的车挥手告别,“哥哥姐姐再见”的声音此起彼伏。

走访布书梅村:镜头下的乡村振兴生动图景

7月18日下午,实践队来到盘州市的一个村庄——布书梅村。沿着干净整洁的水泥路进村,队员们深入农户家中走访。我们来到了当时分发爱心物资的其中一位同学的家里,我们发现她的家长不在家中,询问得知是在老房子那里,在她的带领下,我们来到了她口中的老房子。我们在与她家长的交谈中得知,家中有一位80多岁的老人,还有几个小孩,我们在交谈时,那位老奶奶拿出梨子解渴,随后,又端出炸好的土豆给我们吃,看着她硬朗的身体,看不出来已经80岁了。我们还得知,以前这里距离镇上很远,还没有水泥路,出行一点也不方便,生活条件也不好;不过现在已经改善了很多,有了水泥路,出行便利了不少,“这得感谢国家的关心和帮助,才让这个村得以改善。”这是其中一名村民所说的话。

当我们走访到杨奶奶家的时候,我们了解到杨奶奶家的儿子儿媳常年外出务工,她独自在家照料三个孙子孙女,生活十分辛苦;而像这样的留守儿童,因长期缺少父母的陪伴,对其成长已造成较大的影响。对此,实践队进一步询问了村民的实际需求。杨奶奶一家表示,最希望孙子孙女的父母能有更多的时间陪伴孩子,给予他们足够的关爱。这些谈话的细节,无不透露出山村里留守儿童的成长困镜、生活艰辛,以及老人们的辛酸与不易。

这次走访不仅为布书梅村的孩子送去了物资与关怀等实际帮助,更让孩子们在真切的关爱中感受到社会大家庭的温暖。未来我们将持续推进专项行动,更好的了解他们的情况,为孩子们提供帮助,让他们健康快乐成长。

追溯盘江文脉:从工业记忆到红色传承的精神洗礼

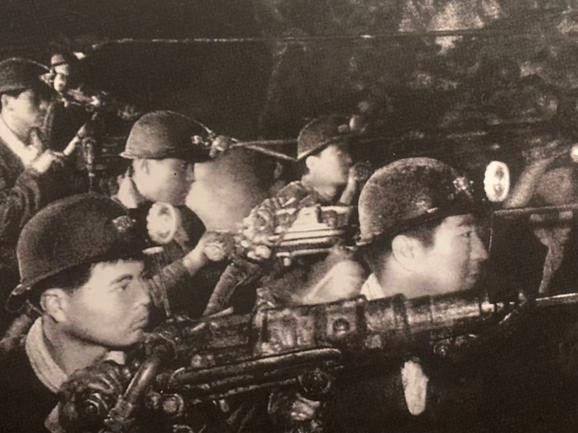

实践活动的最后两天,实践队将目光投向了盘州的历史与精神传承。7月19日上午,队员们走进盘江文化园,探寻这片土地的发展脉络。映入眼帘的是一大片矿工帽拼接的墙表达了为三线建设付出的矿工,实践队员们感到深深震撼。流动的乐章代表着盘江在党的领导下耕续三线建设精神。我们通过讲解员了解到盘江三线建设的历史如同一本沉甸甸的书籍,历时50多年写满了奋斗与荣光,让实践队瞬间沉浸在厚重的历史氛围中。文化园分为煤矿历史展区和现代发展展区。在煤矿历史展区,一台老式采煤机、矿工使用过的镐头、榔头,无声地诉说着盘州作为“西南煤海”的辉煌历史。“20世纪60年代,数万建设者从全国各地来到盘江,用镐头和箩筐挖出了第一吨煤,支援国家建设。”讲解员指着一张黑白照片说,照片上的矿工们满脸煤灰,却眼神坚定。队员们还体验了“虚拟采煤”项目,戴上VR设备,仿佛置身于百米井下,感受矿工工作的艰辛。

7月19日下午,实践队来到老党员颜廷喜家中。72岁的颜廷喜老人精神矍铄,胸前的党徽在阳光下熠熠生辉。“我作为一名老党员,从16岁参加工作,党组织培养我入了党,提了干,我1978年入党,那时在盘江煤矿当工人,一天工作12个小时,挖煤、运煤,手上全是茧子,但没人喊苦。”老人回忆起过去的岁月,眼神明亮,“入党誓词里说‘为共产主义奋斗终身’,我们那代人是真的往心里去、往实处做。”

颜廷喜爷爷还讲述了自己参与煤矿建设的故事:为了赶工期,他和工友们住在临时工棚里,冬天没有暖气就裹着被子加班;遇到矿井漏水,他第一个跳进齐腰深的水里堵漏洞。“现在条件好了,但艰苦奋斗的精神不能丢。”老人拉着队员们的手,语重心长地说,“你们年轻人要珍惜现在的生活,多学习、多干事,不管在什么岗位上,都要对得起自己的良心,对得起党和国家。”

队员们为老人送上了花、水果等慰问品,聆听着他的入党故事。“老人的手很粗糙,但握起来很有力,那是劳动的力量,也是信仰的力量。然而“这次拜访让我明白,红色基因不是抽象的,它就藏在老党员的故事里,在他们一辈子的坚守里。”

结语:实践路上的青春成长与使命担当

五天的“三下乡”行程结束了,但留给队员们的思考和感动才刚刚开始。从刺梨产业园的现代化生产线到松河小学孩子们的笑脸,从布书梅村的乡村新貌到盘江文化园的历史回响,再到老党员颜廷喜的初心故事,实践队的足迹遍布盘州的产业、教育、乡村、文化各个领域,每一段经历都成为了最生动的“实践课”。

在这几天实践的过程中,给我的感悟:“以前在课堂上学的是理论,这次在盘州看到的是实践,我终于明白乡村振兴不是一句口号,而是无数人在田间地头、生产车间里干出来的”“老党员说‘奋斗终身’不是空话,我们青年学生更要把个人理想融入国家发展,用专业所长服务社会”……这些朴素的话语,道出了实践带来的成长与蜕变。

青春的脚步从未停歇,实践的舞台永远广阔。我们带着在盘州的收获与感悟,将继续以青春之我、奋斗之我,在服务基层、奉献社会的道路上坚定前行,让青春之花在祖国最需要的地方绚丽绽放。

贵公网安备 52018102008682号

贵公网安备 52018102008682号