屯堡神韵·六百年地戏在坚守与新生中的薪火相传

屯堡神韵·六百年地戏在坚守与新生中的薪火相传

屯堡地戏作为明代军傩的"活化石",以武戏演绎历史征战,其精髓在于"傩武合一"的独特文化基因。而面具承载傩祭的神秘,招式暗藏军阵的杀伐,唱腔融合弋阳腔的铿锵与屯堡方言的质朴,形成"以戏承史、以舞代武"的活态传承范式。从樟木雕琢的彩绘傩面到"开箱-跳神-封箱"的仪式闭环,从"三停五眼"的雕刻禁忌到"九板十三腔"的演唱规制,六百年的坚守使其不仅是一项民间艺术,更是一部镌刻在屯堡人血脉中的军事移民史诗,体现了屯堡人民的生存智慧与文化韧性。7月11日,贵州传媒职业学院信息工程系“薪火相传·文化兴村”实践团队先后走进旧州小学与詹屯村,通过田野调查、非遗传承人深度访谈、沉浸式体验等方式,多维度探寻国家级非物质文化遗产安顺地戏的艺术精髓与文化内涵。在实地调研中,成员们不仅观摩了地戏表演,学习传统唱腔,切身感受这项传承六百年的明代军傩艺术魅力。此次活动以青年视角创新非遗传承模式,通过数字化记录、新媒体传播等专业手段,为传统艺术注入时代活力,切实推动乡村文化振兴与非遗活态传承的深度融合。

第一站走进旧州小学,旧州镇政府宣传中心张宇盟主任与旧州小学校长陈小潘亲自带领实践团队走访校园,给我们生动讲述了地戏这一国家级非遗的军事起源。明初"调北征南"时期,戍边将士为保持战斗力,首创以戏剧模拟战场的形式,甚至用树皮、树叶制作傩面威慑敌军,形成了"军傩"这一独特文化形态。令人振奋的是,该地政府已建立从幼儿园—小学—初中—高中的阶梯式教育体系,近三分之一学生要掌握地戏基本功。校长陈小潘特别强调:"我们把地戏课间操、地戏社团、地戏校本教材作为传承三支柱,让这项古老艺术真正活在孩子们的成长记忆中。"步入学校少年宫,实践团队立即被浓郁的非遗文化氛围所震撼。随后几名身着戏服的小传承人现场演绎了一个选段,其稚嫩却铿锵的唱腔、一招一式间透露的英武之气,令团队成员既感新奇又深受震撼。校长陈小潘看着学生的表演说道,"地戏不仅是安顺的文化IP,更是活着的历史教科书,这些故事的背后,承载着明代军屯文化、西南边疆开发史等珍贵记忆。"谈及未来规划,校长陈小潘透露将推动地戏与现代主题教育融合创新:"我们正尝试把禁毒教育编入新剧本,用传统艺术传递当代价值观,这种老技艺+新表达的创意,既守住了傩魂,又接上了地气!"

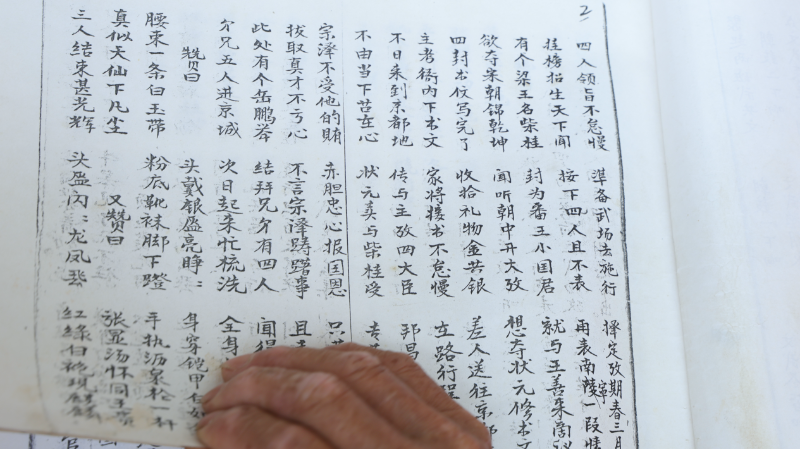

第二站旧州政府宣传中心张林老师带我们走进安顺市旧州镇詹屯村,深入采访了地戏国家级非遗传承人叶守兴老师。这位年过六旬的老艺人抚摸着祖传的彩绘面具,向我们讲述了他与地戏六十载的不解之缘:"十一岁那年,我跪在老祖公跟前磕了三个响头,就算入了师门。"谈及往事,叶老师声音微颤:当年因家庭变故被迫辍学,却因此将全部心血倾注在地戏传承上。他特别强调传承的严苛戒律:"学戏后要持戒,不沾酒腥、不食牛马狗肉、更不能杀生,这是老祖宗立的规矩。"随后,叶老师系统讲解了地戏的完整仪轨:从需要特定的人参与"开箱"的祭祖仪式,到持续近月的"跳神"周期,直至最终"封箱"时面具必须朝向固定方位的禁忌。最令人动容的是,他演示了传承人必经的成长阶梯:从"刷小桶"基本功开始,历经十年方能掌握十八般兵器的运用诀窍。在叶老师的指导下,团队成员尝试了长矛突刺、铜锤格挡等经典招式,兵器破空之声仿佛穿越时空,让人真切感受到这项古老武戏的艺术张力与生命厚度。

探寻安顺地戏非遗之旅,在每个团队成员心中都镌刻下深深的印记。旧州小学的孩子们身着彩绣戏服跃动在阳光下,稚嫩的手臂挥舞着古朴的招式,纯真的眼眸里闪烁着传承的火种,他们用童真的演绎为六百年的军傩艺术注入鲜活生命力,那衣袖翻飞间流淌的,正是文化基因的代际传递。而当国家级非遗传承人叶守兴老师轻抚着祖传面具,将那些沉淀着光阴的故事娓娓道来时,时间仿佛在木雕纹路间凝固。看着老师傅布满老茧的双手,就是一部活着的地戏百科全书,在这些饱含温度的文化细节里,团队成员触摸到了比非遗称号更珍贵的传承密码。这不仅是技艺的延续,更是一个民族对自身文化血脉的虔诚守护,是穿越时空的精神对话。当夕阳为傩面镀上金边时,所有人都清晰听见了历史与现实的共鸣。

来源:贵州传媒职业学院信息工程系薪火相传·文化兴村实践团队

指导老师:黄永胜 付园园

贵公网安备 52018102008682号

贵公网安备 52018102008682号