贵传信工学子沉浸式体验记:藏在染布上匠心与奥秘

贵传信工学子沉浸式体验记:藏在染布上匠心与奥秘

2025年7月9日,为推动非物质文化遗产保护与传承工作,充分挖掘中华优秀传统文化的时代价值。贵州传媒职业学院信息工程系"薪火相传·文化兴村"暑期“三下乡”社会实践团队前往安顺市西秀区旧州古镇开展蜡染非遗文化专题调研活动。团队成员秉持"知行合一"的理念,通过实地考察非遗工坊、深度访谈非遗传承人、参与制作体验等多元化调研方式,系统梳理蜡染技艺的历史渊源、工艺流程和文化内涵。在实践过程中,团队成员以青年视角探索非遗,用新媒体技术记录珍贵技艺,探索传统文化创造性转化与创新性发展的实践路径,为促进非遗活态传承、推动乡村文化振兴贡献青春智慧与力量。

走近西秀区旧州古镇的扎染非遗工坊,工坊里陈列的四个花瓣构成、缀以珍珠流苏的蝴蝶发卡、蕴含"事事如意"美好寓意的亲子体验款香包、采用铃铛元素设计、象征"黄金万两"的有钱花香包等创新产品生动展现了非遗活态传承的最新成果。这些创新产品通过"非遗+"的跨界融合模式,将蜡染、扎染等传统工艺与现代生活美学深度结合,制作冰箱贴、吊坠、装饰画框等产品,提升传统蜡染技艺的多元产品线。这种转型策略既守护了非遗技艺的基因密码,又精准对接了年轻消费群体对个性化、场景化文化消费的需求,为传统工艺的现代化转型发展提供了示范样本。

与非遗传承人王粉老师的深入交流中,团队成员聚焦传统技艺传承创新的现实困境。王粉老师坦言:"在探索蜡染与扎染工艺融合的创新实践中,我们面临着代际审美的显著差异。"这一现象折射出非遗传承中的深层矛盾——老一辈匠人坚守以深蓝、玄黑为主的传统蜡染工艺,视其为民族文化基因的载体;而当代年轻群体则更偏好扎染工艺所呈现的清新淡雅色调,这种审美取向的差异直接反映了传统工艺现代化转型中的文化张力。通过这番深层次的对话,团队成员深刻认识到:非遗技艺的活态传承既需要保持传统工艺的本真性,又要创新性地满足现代消费需求,在"守正"与"创新"的动态平衡中实现可持续发展。

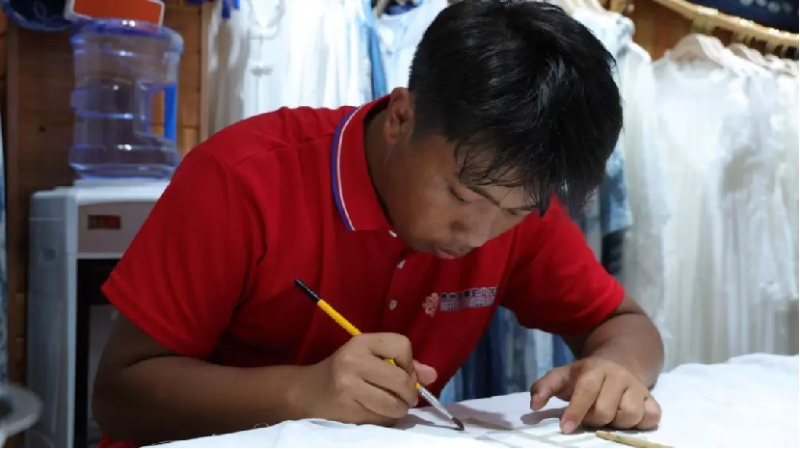

实践团队将调研活动推向高潮,开展了一场别开生面的文字主题扎染创作。以2.2×1.5米的纯棉坯布为创作载体,团队创新性地将成员姓名、校名等文字元素与传统扎染工艺相结合,探索非遗技艺的现代表达。在创作过程中团队成员严格遵循非遗工艺流程:首先采用几何折叠法精准定位中心点,运用平面设计原理进行文字排版规划;继而采取"分字认领、协同创作"的模式,鼓励成员突破传统书法范式,以艺术化手法诠释文字造型。在蜡染环节,团队成员精确掌握3—5秒停留的温度控制、力度把握等核心技术要点,灵活运用笔刷与蜡刀两类工具——前者营造水墨晕染般的艺术效果,后者塑造出具有浮雕质感的立体纹样,最终完成的集体创作既保留了传统扎染的工艺精髓,又融入了当代青年的审美表达。在传承人王粉老师指导下,团队又通过拍摄创作全纪录的方式,为这次传统工艺与现代设计的跨界融合留存下珍贵的影像档案。

此次沉浸式非遗研习活动中,团队构建了"理论认知-技艺传承-创新转化"三位一体的实践体系。通过系统梳理扎染、蜡染技艺的演进脉络,深度解析"点蜡-染色-去蜡"等核心工艺流程的技艺精髓,使团队成员建立起对非物质文化遗产价值的立体认知。在传承人王粉老师指导下,团队成员亲身体验从布料处理、图案设计到染色固色等完整工序,切身感受传统工艺所蕴含的"道器合一"美学理念。实践环节后,团队基于传媒专业优势展开创新工作坊,从数字传播、产品设计、AI赋能等多维度开展头脑风暴,提出"非遗数字博物馆""AR纹样体验""非遗盲盒"等一系列项创新提案。这种将传统文化基因与现代传播范式相结合的探索,不仅拓展了非遗活态传承的实践路径,更彰显了当代青年以创新思维守护文化根脉的责任担当。

贵公网安备 52018102008682号

贵公网安备 52018102008682号